今日は勝浦を出発し日蓮聖人生誕地の安房小湊から、シーワールドのある鴨川を通り過ぎて、外海の海岸線をひたすら走り、東京湾の表玄関である館山に向かいます

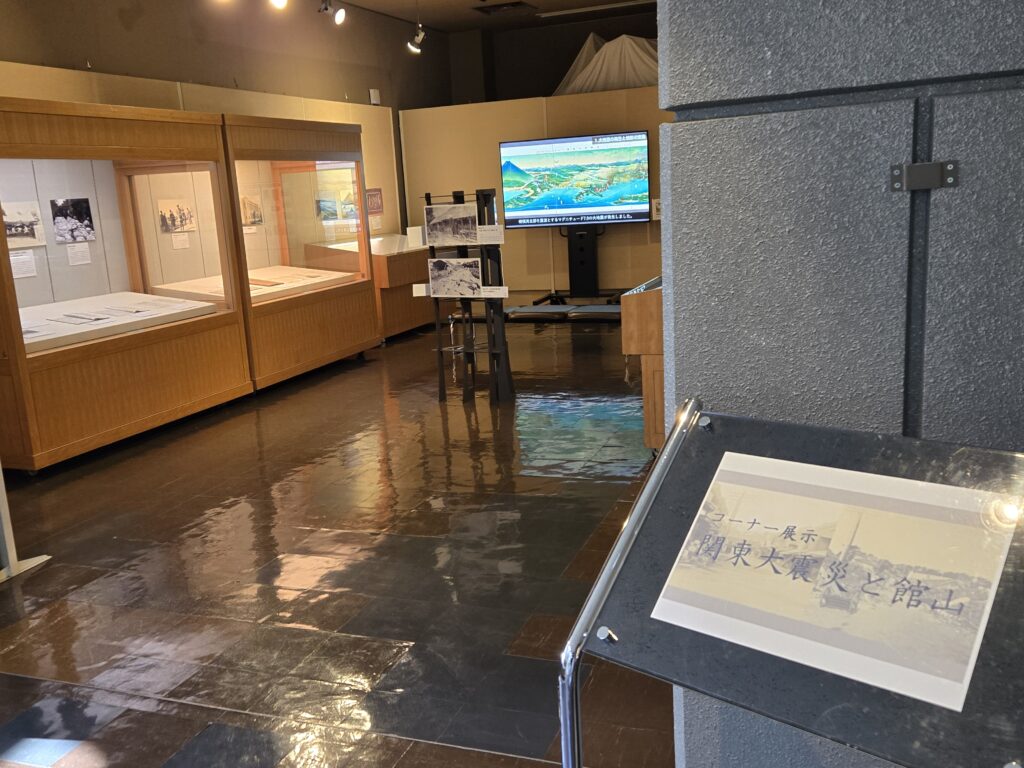

館山は約30年ぶりですが、東京から神奈川・千葉にも広範囲に残る関東大震災の取材が今回の訪問の目的の1つです

その大きな地殻変動や災害の遺跡がここ館山に残っているとの事、館山を含む震災の記事はこちらです

震災の取材と並行して訪れたのが、『南総里見八犬伝』でその名を知られた房総里見氏の歴史遺産

房総里見氏は室町時代に鎌倉公方の要請で千葉に移り、勢力を拡大しながら上杉家や小田原の北条家としのぎを削った戦国大名でした

徳川幕府の時代になると将軍のお膝元・江戸の至近距離に、館山を本拠地に東京湾を牛耳る水軍を持つ外様大名の里見氏は、あまり好ましくない存在と思われていたようです

1614年、謀反の罪を告発され鳥取へ国替えを命じられ、1622年お家再興の夢も空しく、最後の君主里見忠義は29歳の若さで病死しました

房総里見氏は断絶となり、8人の家臣が主君の死とともに切腹したといわれています、江戸の戯作者・滝沢馬琴はこのエピソードの忠義心に感銘を受け、それがきっかけであの『南総里見八犬伝』の創作へと開花していきます

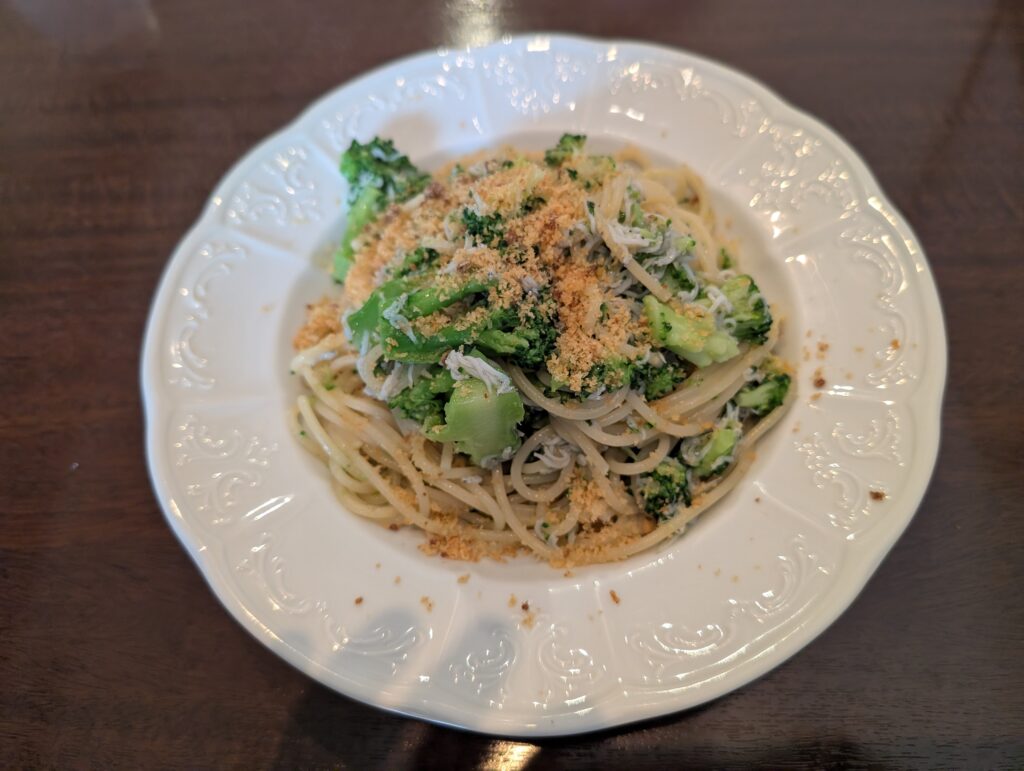

今夜は旅館で和食なのでお昼は地元イタリアンで軽くランチです、海岸線ギリギリの場所にある『オステリア ベッカフィーコ』

店内はJAZZが流れていて、夜はイタリアンとお酒を楽しめるお店です

パスタはどちらもしっかりしたアルデンテの麺に、スパゲッティソースがしっかりとからんでいて海辺のシーフードを味わえます

今日の宿はホテル洲の崎『風の抄』、房総半島の突端にある洲埼灯台から歩いて行ける場所に有ります、全て畳敷きでスリッパを履かなくても歩ける配慮が嬉しいです

近年増えている和室にツインベッドは、どんなライフスタイルでも居心地良い空間なので、旅の宿を探す時なるべくその条件で検索したらこちらにたどり着きました

ほとんどのスペースがバリアフリーなのも高評価過です

お待ちかね、ディナータイムはお部屋で頂きます

前菜はブリのグリル・フォアグラのパイ・帆立と春菊のお浸し

温前菜はカブのリゾット・ 海老茶碗蒸し

地魚の舟盛り、伊勢海老を中心に左からイサキ・金目鯛・アオリイカ・平目・カンパチ、全て活きが良いです

帆立と肝ソースの陶板焼き、グラタンの様な味わいの中に、しっかりと帆立の出汁が効いています

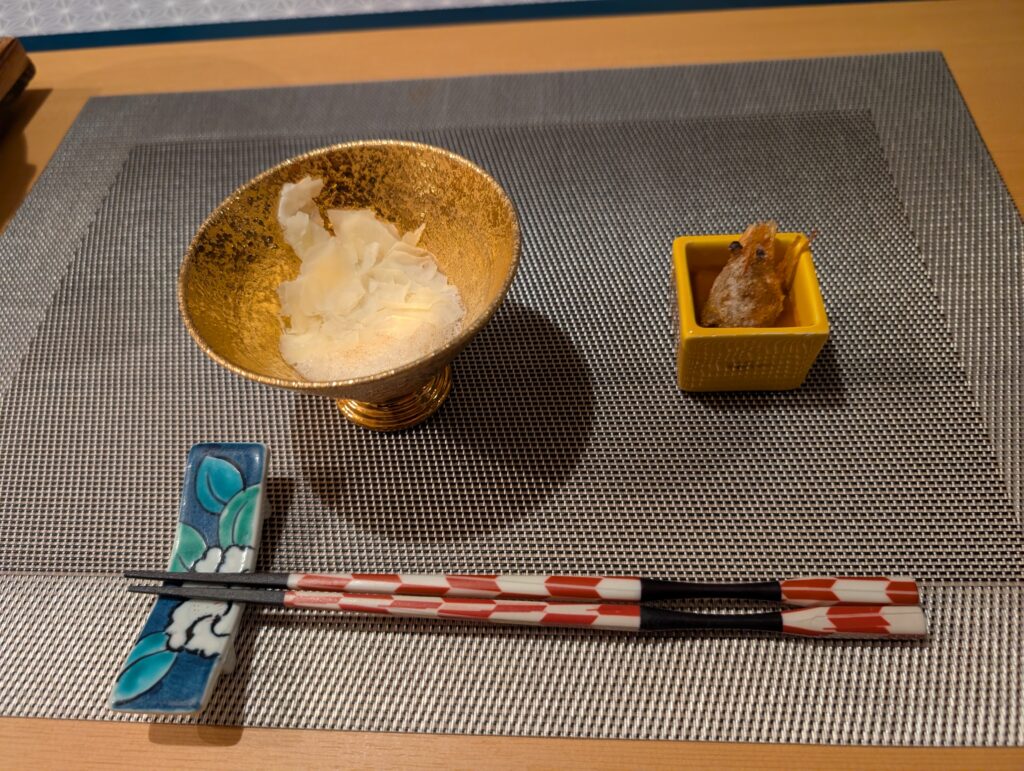

柚子釜・蟹真薯 湯葉とフカヒレ

チョイスメニューは伊勢海老と国産牛と蒸し鮑の三択から選べます

鰆と季節野菜の南蛮漬け

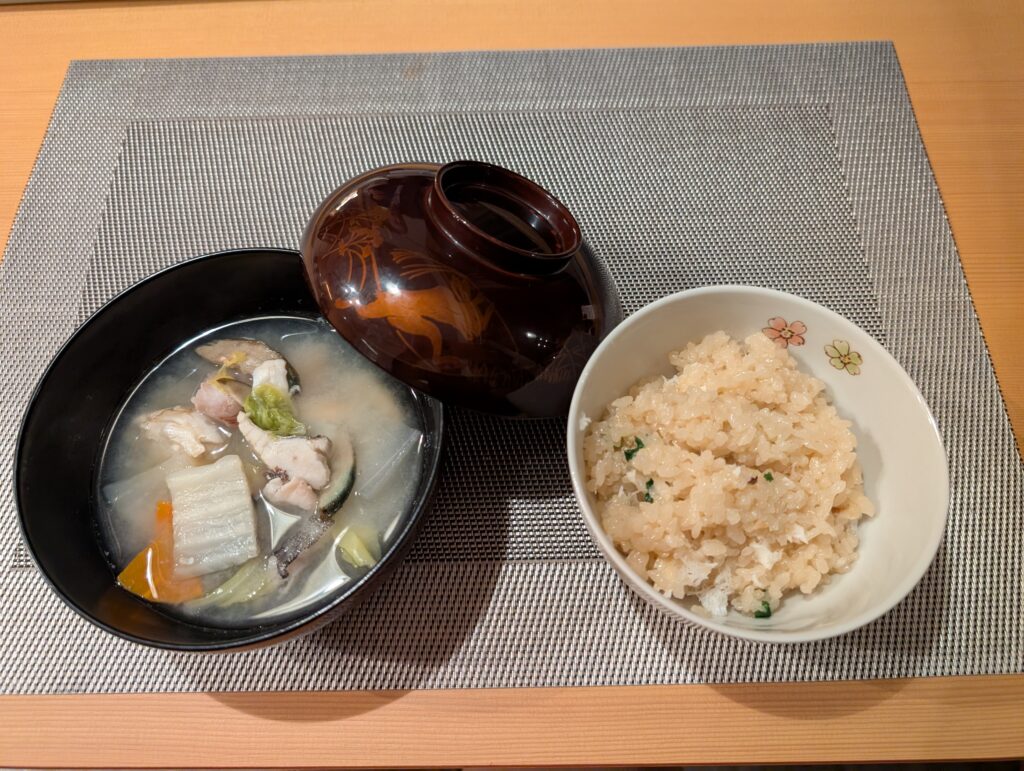

釜炊きの鯛めしと漁師汁、どちらも海の恵みを感じる美味しさ

デザートが柚子のチーズケーキとピーナッツのお汁粉

フカヒレ等も館山産なので、ほぼ海のものは近海で水揚げされたと思われます、最近のトレンドなのでしょうか、会席料理の中に時々フレンチやイタリアンのレシピが織り込まれるスタイルで、意外性が楽しいです

最後の千葉県特産のピーナッツをお汁粉で頂くのも面白い趣向でした

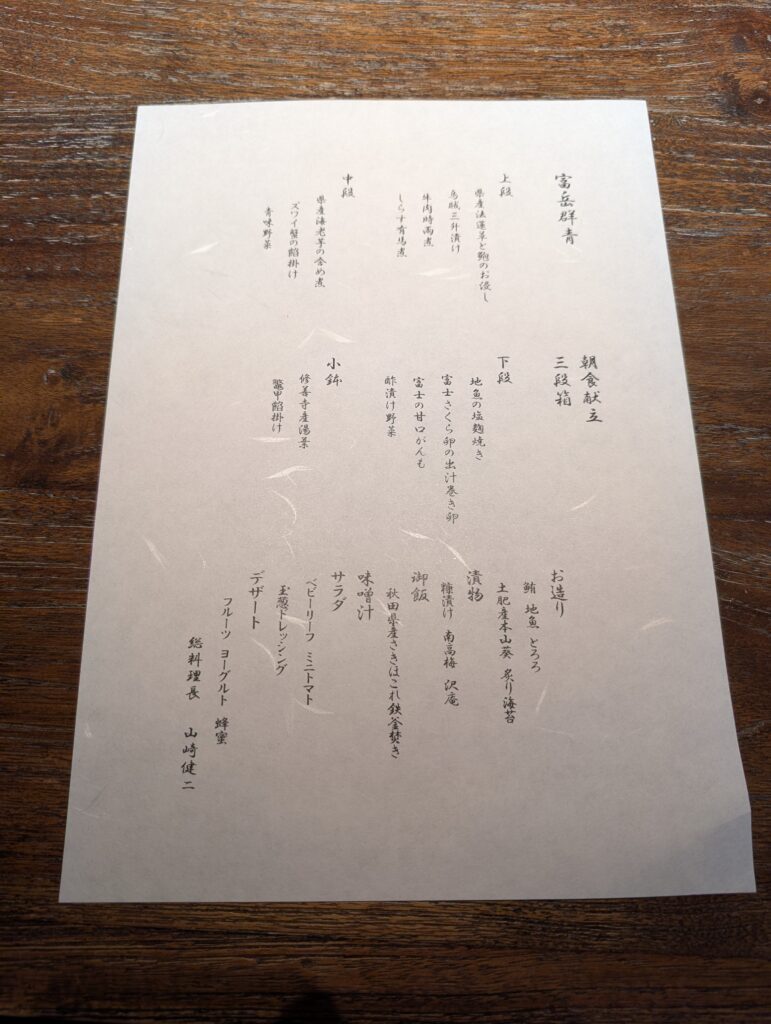

朝は海辺の旅館らしい和食、急ぎの旅ではないのでゆっくりと朝食を頂いて、ギリギリ迄部屋で寛ぎました

東京へ帰る前に『洲崎神社』へ、神武天皇の御代に勅命により房総半島の開拓の拠点となり、石橋山の合戦に敗れた源頼朝が再起を祈願し、里見氏からも寄進を受けた由緒ある場所

帰り道に立ち寄った海ほたるは、東京湾を隔てて左右対岸の風景があまりにも違う分岐点です

東京・横浜の湾岸エリア方面は、無数の建物と羽田にせわしなく離発着するカモメのようなジェット機を見上げ、その後ろの展望デッキに行くとほとんど手つかずの海と山が広がる千葉を望めます

アクアラインを走ればたった30分、東京・神奈川とは違う何処か懐かしい、昔の日本へタイムスリップしたような場所に辿り着けます、これからもっと千葉の魅力を知りたいと思った旅でした