富士山の歴史、信仰と芸術を知る

葛飾北斎「富嶽三十六景」の中で「赤富士」と呼ばれる有名な「凱風快晴」。そのイメージのように、天気の良い夏の早朝、太陽光は波長の短い青色光が散乱してしまい、赤色光が富士山の玄武岩にあたって赤く染めます。

富士山はなぜ、これほど整った円錐型の姿なのでしょうか?

それは、富士山があちこちの山腹で噴火を重ね、新しい層は17,000年という短い期間に粘性の小さい流れやすい溶岩を積み重ねたためです。粘性が大きければ強い爆発はあっても広い裾野を作ることはできないし、長い時間がかかれば水によって山体が削られて急峻な山容に変化します。富士山の噴火は、山体を削っていく時間を与えずに何度も溶岩を流して、現在の姿を造りあげたのです。

その前の古富士火山の活動によって、現在の山中湖・忍野八海と本栖湖・精進湖・西湖の地域に二つの湖ができましたが、噴火活動による消長を経て、平安時代に864年の貞観の大噴火と937年の噴火によって富士五湖になりました。山中湖の湖面が標高982m、本栖湖・精進湖・西湖は地下水がつながっていていずれも標高902m、河口湖は830mです。富士山に川はありませんが、水はけのよい新しい層の下に水を通しにくい層があって、その間の胎内に豊富な水を宿し、麓に湧き水をもたらしています。

たびたびの噴火は、人間に大きな災害をもたらしながら、周辺の地形を作り変えました。恐ろしい富士山は、太古から信仰の対象でした。噴火は山の神の怒りと考えられ、朝廷は富士山の神「浅間神(あさまのかみ)」を鎮めるために駿河国に神社を建てて祭祀に努めました。しかし広大な青木ヶ原樹海の溶岩を流した864年の貞観の大噴火で被害の大きかった甲斐国にも、新しい浅間神を祀る祠が建てられました。11世紀頃からは、修験者が山中で修行するようになりました。

最新の噴火は江戸時代1707年の宝永噴火で、M8.2の元禄関東地震の4年後、M8.7の宝永東海・南海地震の49日後に起きました。高温の軽石が麓の集落に火災や建物倒壊の被害をもたらし、西風に乗って大量の火山灰が江戸などに降り注ぎました。千葉県市原市で火山灰が8cm堆積したことが確認されています。また火山灰は酒匂川などを氾濫させたほか、農作物に深刻な打撃を与えました。

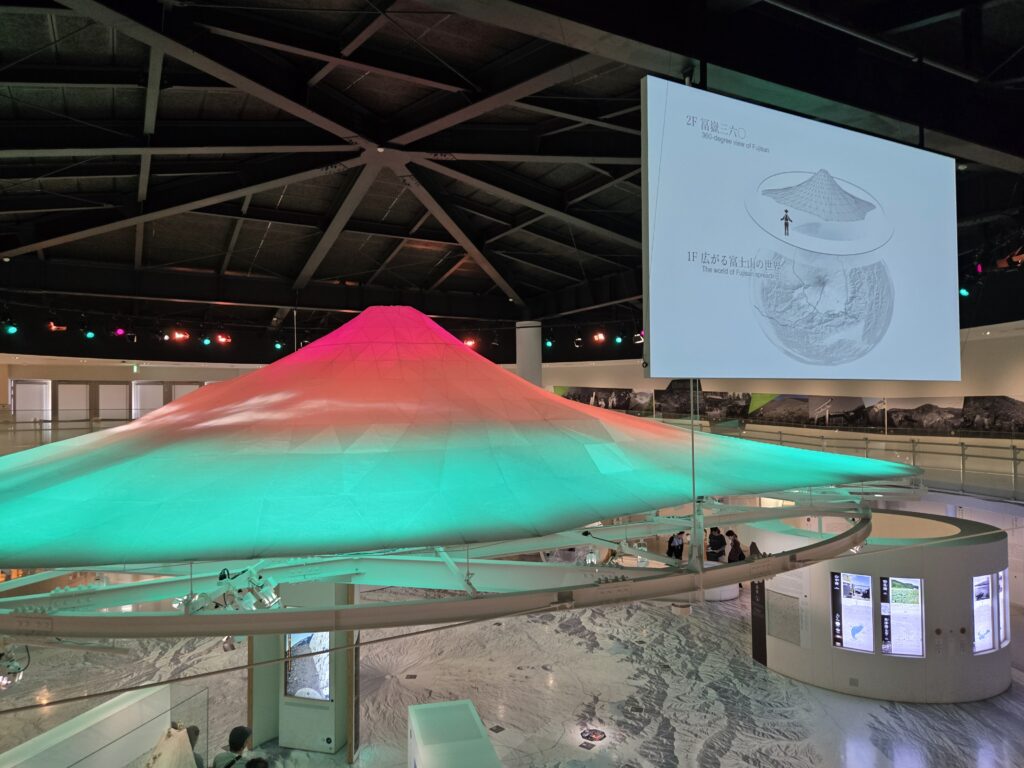

道の駅なるさわに隣接しているなるさわ富士山博物館の展示やシアターでは、富士山の成り立ちなどの基礎的な知識を得ることができます。また、山梨県立富士山世界遺産センターでは、富士山がどのように信仰の対象になり、芸術を育んだかなども学ぶことができます。

山梨県立富士山世界遺産センター

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1

TEL: 0555-72-0259

富士山世界遺産センター山梨県立富士山世界遺産センターページ